|

The Shifting Effects of Higher Education and Economic Conditions on the Fertility in Taiwan: The Comparison between Hierarchical Linear Models in 1974 and 2002 作者:詹傑勝 Jie-Sheng Jan(國立政治大學社會學系博士後研究員) 摘要(ABSTRACT)--人口轉型理論與財富流動理論認為社會價值轉變導致自願性生育率下降。臺灣生育水準究竟是受教育提升或是經濟困境影響或兩者皆是,尚不明確。本研究之目標是比較教育發展以及經濟困境,在影響以往三十年臺灣生育水準時,扮演主要關鍵角色的轉換。該研究也提出,高等教育率比識字率更適合作為預測目前臺灣超低生育水準的指標。初步分析是兩份縣市層級資料,分別是1974年以及2002年資料。以OLS 迴歸模型比較社會變項與經濟變項對生育率的影響力。由於縣市層級資料的小樣本限制,本研究進一步蒐集2002年鄉鎮市層級的社會變項,結合縣市層級的經濟變項進行二層次的階層線性模型分析,以確認社會與經濟變項對低生育率在統計顯著上的關聯性。OLS 迴歸模型以及二層次分析都顯示,經濟變項(男性失業率以及女性勞動參與率)在二十一世紀時,變得比高等教育變項對生育率有較大的影響力。 Demographic transition and wealth flows theory suggest that changes of social values result in voluntary fertility decline. This study aims to demonstrate the shifting roles of education and economic constraints as the key factors in determining the fertility level in Taiwan in the past thirty years. This study also justifies higher education rate as a better indicator of education than illiteracy rate to predict lowest low fertility in Taiwan. Two data sets at the county level, one in 1974 and the other in 1998-2002, are utilized in OLS regressions to compare the effects of social and economic determinants on fertility. Due to the limitation of small number of observations at the county level, a data set at the township level in 2002 is introduced in a two level analysis to confirm statistically significant associations of social and economic determinants with low fertility. Results from OLS regressions and two level analyses both show that economic factors (male unemployment rates and female labor force participation rates) become more important than higher education in affecting fertility levels. 關鍵字(KEYWORD) 極低生育率 | 高等教育 | 失業 | 婦女勞動參與 Lowest-low fertility rate | Higher education | Unemployment | Female labor participation A Study on the History of the Hbun Tribe’s Relocation and Land Exchange, and Some Preliminary Thoughts on the Reclamation of Indigenous Land 作者:蔡侑霖 Tsai, You-Lin(國立交通大學人文社會學系專案助理教授) [1] 前言[2]

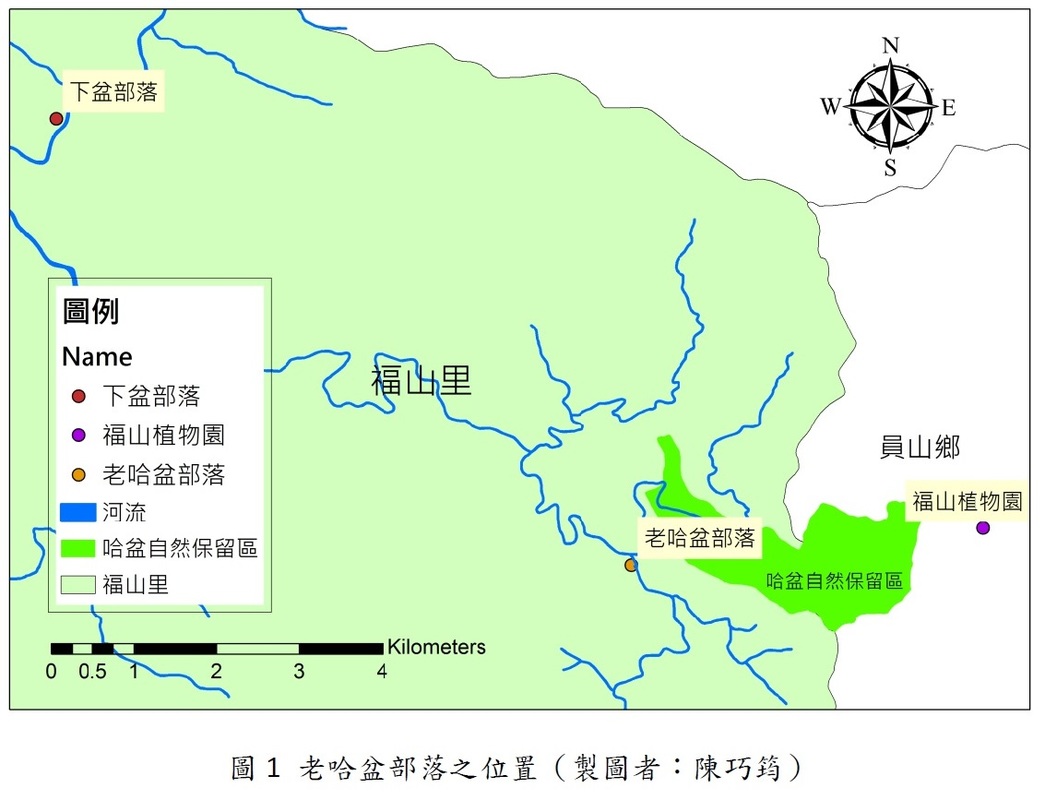

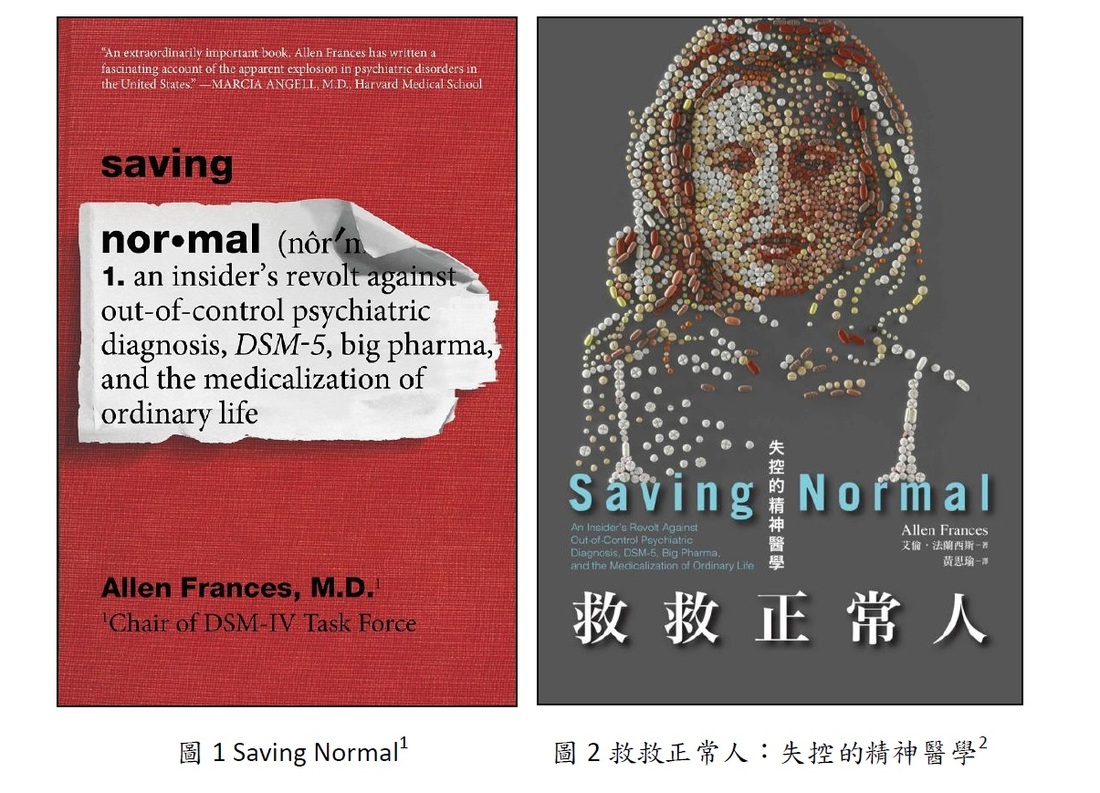

根據謝志誠等人(2008)針對臺灣原住民族群之聚落遷移的研究,從日治至1960年代,統治者皆以方便管理為目的,主導原住民族群遷移。今位於新北市烏來區福山村屯鹿地段的下盆部落,於民國50年代遷村前原居於老哈盆部落(今福山植物園的一部分,在舊文書上稱為「哈呅」),在更早之前的日治時代,基於統治上的便利性,日本殖民政府以生活條件惡劣為由,「慫恿」原居高義蘭社11戶與塔卡散社29戶的泰雅族人,於1931年以集團移住的方式遷移至哈盆社(鄭安晞、許維真 2009:40) [3]。 在統治者嬗遞後,哈盆社再度經歷基於治理成本考量下的遷村。民國52年葛樂禮風災後,政府基於統治便利性,不願意負擔空投救災的成本,與部落族人協議以換地的方式遷村。多數提到此事件的文獻,包含最新版本的《烏來鄉志》(許家華、劉芝芳 2010:29),以及鄭安晞與許維真(2009:41),只記載這是災後遷村,對於遷村與換地過程缺乏深入記錄。在地文史工作者與學者進行的耆老口述史訪談資料上,則透露出政府未將部分土地撥交族人、政府興建的房舍有偷工減料的狀況,導致族人必須另築居所。此外,也顯示遷村前廣大老哈盆保留地可能是部落共有,由各家戶使用的狀況,遷村後則出現明確的土地私有制,各家戶分別持有1-3公頃的私有土地[4]。 筆者有機會接觸到下盆部落的土地議題,是在任職由科技部委託、國立政治大學執行的「人文創新與社會實踐計畫」博士後研究員期間。2014年3月底,生活於計畫執行場域的新北市烏來區泰雅族原住民剛經歷針對都市計畫第三次通盤檢討的抗爭,這場抗爭和原住民族發展、國土保安,以及流域治理等議題息息相關,因為在地族人面臨的困境是整個烏來區被劃入水源保護區以保障大臺北都會區用水之際,嚴格的土地管制使得居住用地缺乏、產業發展受到嚴格限制(湯京平 2014)。然而,同樣面對上述議題的下盆部落,其土地議題還具有在遷村過程中失去土地的特殊性,其訴求-取回老哈盆保留地-卻在這場抗爭中被邊緣化。 有鑒於老哈盆部落保留地議題涉及原住民族在國家政策下失去土地與保留地私有化的歷史,在未來也可能涉及原住民族與國家共同管理自然資源的面相,與原住民族土地權、國土保安、環境保護,以及流域治理的討論息息相關,因此不該被邊緣化,筆者開始進行歷史文獻的蒐整與分析,試圖釐清遷村異地的歷史過程,做為後續討論哈盆部落保留地議題的基礎,文獻來源分別透過聯合知識庫剪報系統、國史館臺灣文獻館典藏檔案,以及國家發展委員會機關檔案目錄查詢網加以蒐集[5]。筆者認為這些努力除了有助於驗證部分口述史的訊息外,在大部分熟悉昔日歷史事件的耆老已不在人間的遺憾下,也能幫助部落族人更清楚地掌握遷村換地的來龍去脈。 此外,本文還透過地籍資料的判讀試圖掌握易地的過程,晚近臺灣人文社會科學界以地籍資料掌握土地動態,做出深入研究者首推陳東升(1995 8-9),其名著《金權城市》曾使用地籍謄本分析房地產開發上土地取得的過程、土地貸款資金來源、地目變更的時間與過程等等。針對原住民保留地的研究,官大偉(2014 20-22)曾以地籍資料掌握NH鄉保留地被設定抵押的情形,探討保留地交易現象的歷史演變。這些研究提醒我們,地籍資料或許能為老哈盆部落遷村異地案例中關於土地流向的問題提供若干線索。 在章節安排方面,本文將先回顧遷村異地過程以及述說一些從歷史檔案整理出來的故事,接著試圖釐清當年政府預計撥給下盆部落族人的土地為何成為「消失的保留地」,並對於後續與歸還老哈盆保留地相關的議題提出初步討論。 《救救正常人:失控的精神醫學》書評 作者:張廷碩(國防醫學院三軍總醫院北投分院軍陣精神科住院醫師) --2015年出版中文翻譯書「救救正常人」,這本2013年出版的英文書,主要在評論DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, fifth edition)診斷手冊。書名以「救救正常人/Saving Normal」為題,在英文的封面圖片嘗試釐清什麼是正常(normal),顯示其字典上面的英文定義,而中文則在副標題,失控的精神醫學一行字上方,出現用藥物排列出來的女性圖樣,英文的副標題則是說明了這本書針對的是什麼樣的觀點,包含了局內人的反抗(insider’s revolt),對抗DSM-5,大藥廠跟日常生活的醫療化。

作者:邱啟新(天主教輔仁大學景觀設計學系助理教授)[1][2] 摘要(ABSTRACT)--本文探討鄰里公園更新對於公園休閒生活所型塑之常民文化之衝擊,以社會文化永續性概念作為分析架構。研究透過質性研究之行為地圖法與半結構訪談蒐集田野資料,發現地方居民對於公園之需求與改建期望,不僅是一種實質機能問題,而是鑲嵌在都市政治、經濟脈絡之現象。本文以文化生態、文化多元性、社區關係,作為討論社會文化永續性之三大面向,以行為地圖調查民眾領域界定方式與空間分佈,結合訪談發掘公園更新前之文化生態與社區關係;繼而將里民論述分為感知差異、包容他者、干預活動,作為辨識文化多元性之元素。最後探討公園處更新社子公園之實質內容,指出影響社子公園更新模式之主要因素,發現更新政策具備帶動地方經濟發展與簡化維護管理工作之特質,在公部門主導下有條件地保存了公園局部樣貌,但仍大幅改變整體景觀,降低民眾使用公園之自由,對社會文化永續性各面向造成影響。結論反思臺灣當前鄰里公園更新政策,提出專業性與政策性建議。 關鍵字(KEYWORD)

鄰里公園 | 更新 | 社會文化永續性 | 參與式設計 作者:馮靜(天主教輔仁大學社會學系碩士班研究生) 引言人:江斐琪(佛光大學社會學系兼任助理教授) 因為中國學生來臺就讀人數年年激增,好一陣子,「陸生 VS 臺灣」一類的文章(或者影片),在網際網路俯拾即是。比如用Google搜尋「陸生 臺灣」,只花0.59秒,就搜尋出76200項結果。可見其熱烈的程度。本文作者馮靜雖然是中國來臺學生,這篇文章,〈「不要拿著別人的地圖,找自己的路」:一個重返校園者的自述〉,嚴格說起來並不屬於「陸生 VS 臺灣」這一類的文章。 說馮靜的文章不屬於「陸生 VS 臺灣」一類的文章,主要是馮靜這篇文章的主軸並不在比較「臺、中」的異同,也不是中國學生在臺灣的所思所想(雖然多少也會帶到一些),而是從一個有著13年工作資歷的36歲中國女子的立場出發,企圖解釋,為什麼她要「離職重返校園」、為什麼選擇「臺灣」、又為什麼選讀的是「社會學」而非她過往的專業。 而,由於馮靜採取的是「自我審視」的立論方式,側重描述個人的「感覺」,雖然文章也企圖從「校園」和「年齡」這些點切入,不過,可能因為字數而自我設限,多數只輕輕點到,並未深入,誠屬可惜。所以,如果你是想從中找尋「36歲的女子放棄工作重回校園將會面對哪些問題,以及作者又如何面對處理這些問題」,抑或想一窺那類「陸生 VS 臺灣」文字經常呈現出來對臺灣的愛恨情仇的讀者,只能說一聲,抱歉了! 前言

我,36歲。在這個本該相夫教子、承受人生重任的年齡,我離開家庭和職場,來到臺灣,重返校園,開始了社會學的學習生涯。OMG!其實我和你一樣感到驚訝——因為眼前的一切並不在我的計畫之中,然而,它就這樣真真實實地發生了。我想,這段生涯無論是對我個人而言,還是對我周遭的世界而言,都是很特別、也很難得的一次經歷。它讓我成為一個觀察者,同時也是被觀察者,去思考:是什麼固化或者改變了我們的觀念?又是什麼決定了我們人生的軌跡? 作者:蕭長展(「農村武裝青年」樂團打擊手、東海大學社會學系博士班研究生) 引言人:顏亮一(天主教輔仁大學景觀設計學系副教授) --這是一篇有關人如何在無所不在、無孔不入的國/家規訓之中成長、反叛、並邁向終身自我實踐的故事,也是一篇身體與心靈經驗和學術理論對話的成果。作者對於教育與家庭規訓的細膩描述,竟意外地喚起了我深埋在心中、鮮少回顧與面對的記憶。作者所描述的在國高中時期師長的種種訓戒、同學之間彼此的猜忌監控、父母對於子女從事藝術工作的焦慮、作者對父母的陽奉陰違等等,這一切竟然和我個人的成長經驗如此地神似,如此地感同身受。不同的是,我沒有像作者那樣有勇氣,也沒那麼有自信,敢於踏入自己最具熱情的領域進行自我實踐。 相信所有的讀者或多或少都可以在這篇動人的文章中找到一些年少時的印象。這一方面是因為作者所描述的權力規訓,大部份的人都親身體驗過,即使每個人面對它所採取的生存策略大相逕庭。但是更重要的是,本文不是一篇革命英雄明星式的自傳,反之,它旨在描述一個人,在掙脫社會規約、追尋某種自我實現時,如何面對來自自身、父母、師長、親友以及社會的眼光。作者對於自身經驗進行了誠實但嚴肅的檢視,並探討了如何以搖滾客的身分,持續著一種負責任的抵抗。我建議每個人都可以試著用作者的方法,和自己的生命經驗對話,相信對於你會對於自己在公私領域中所能扮演的角色,開始有了嶄新的看法。 --穿著制服的學生,工整地排著隊伍,隊伍中,有著不同性別、膚色,各種面貌但年齡相近的孩童。學生們踏著整齊的步伐,遵循著秩序朝著同一個方向前進,走進一個密閉的通道中。通道的盡頭是連接著輸送帶的出口,走進通道的學生們從這裡被輸送出來。學生們失去了原本的面貌和特徵,被賦予同一個樣貌,挺直著背坐在課桌椅上,變成一個個相同規格的產品隨著輸送帶的牽引運送到生產線的另一端。生產線的末端,放置著連接著壓縮機的巨大桶槽,所有輸送帶上的產品最終都必須被投到槽中,化為一條條鮮紅的絞肉。這時,背景音樂不覆誦著:

“We don’t need no education. We don’t need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers leave them kids alone. Hey! Teachers! Leave them kids alone! All in all it's just another brick in the wall. All in all you're just another brick in the wall.” Workshop on Review of the REC in Taiwan 記錄人:陳智豪(天主教輔仁大學社會學系碩士班研究生) 校對修正:戴伯芬(天主教輔仁大學社會學系教授) 主持人:

蕭新煌 中央研究院社會學研究所所長 與談人: 戴伯芬 臺灣社會學會常務理事、候任理事長 劉兆明 臺灣應用心理學會理事長 楊巧玲 臺灣女性學學會理事長 殷寶寧 中華民國文化研究學會理事長 古允文 臺灣社會工作教育學會理事長 陳瑞麟 臺灣科技與社會研究學會理事長 回應人: 蕭高彥 科技部人文及社會科學研究發展司司長 王明源 教育部高等教育司專門委員 時間:2015年4月23日 地點:中央研究院人文社會科學館國際會議廳 主辦單位:中央研究院社會學研究所、臺灣社會學會 協辦單位:人文社會科學專業研究倫理行動聯盟 An investigation into the universal snake image, Uraeus and the spiritual and beastly profile of man and to discuss the similarities and disparities of regional characteristics of the snake culture within the ancient dwellers who bordered the Mediterranean Sea 作者:朱蓮(天主教輔仁大學護理學系專任講師)[1] 摘要(ABSTRACT)--蛇在世界各民族的神話傳說、民間信仰與民俗文化中一直是不可或缺的重要角色。銜尾蛇「烏羅伯洛斯」(Ouroboros)是一個自古代流傳至今的符號,近代心理學家常將其運用於心理分析上,認為銜尾蛇其實反映了人類心理的原型。心理分析釋夢學(Oneirology)、心理治療釋夢實務、神秘學(Mysticism)急救標誌、醫療標誌、順勢療法(Homeopathy),以及蛇力瑜伽(Kundalini Yoga)對超心理學的心靈轉化之修煉,乃至文學藝術創作的隱喻等等,均與地中海古文明的蛇文化密切關聯。神話傳說、民間信仰與民俗文化反映了一個國家或民族內在深層的思維模式和內蘊的核心價值,是文化的精髓和根基,因此蛇文化的探討實為不可忽視的重要課題。 地中海臨接歐、亞、非三洲,是古代西方世界交通的大軸心,自古以來就扮演著偉大文化傳遞者的角色(Hermann Bengtson著、黃俊傑譯 1979:43)。透過航運之便,地中海周遭的古文明得以密切接觸與交流,並在文化交換中相互融合,創化出符合自己需求的新文化。本文試圖以人類對自然現象所產生的畏懼與崇敬的心理狀態,參酌心理學家榮格(Carl Gustav Jung)的理論與神話學家約瑟夫‧坎伯(Joseph Campbell)的觀點,以生物學、圖像學(Iconography)、神話學、心理學與民俗學的角度來說明地中海古文明蛇的圖像、蛇形標誌(Uraeus)、人與蛇合體的靈獸造型與寓意之多元發展,並探討古代地中海世界(太田秀通著、高明士譯 1979:46-61)蛇文化的共性與區域特性。 The Snake is considered to have always played a manifestly important role in mythic legend, folk belief and in many cultures, while the ouroboros representation has been an important symbol for many cultures and professions and has been passed down from ancient times until today. Among contemporary psychologists, many have made use of it in their psychoanalysis; many believe the ouroboros has, in reality, reflected the archetype of human psychology. In addition, with reference to the practices of oneirology and mysticism, there are in many contemporary societies multiple uses of this semiology such as those used in emergency signage, medical signage, homeopathy and also kundalini yoga used in psychological transformation of parapsychology, and in the metaphor of literary and artistic creation and so on and so forth, many are found to have close relationship to snake cultures of ancient Mediterranean. Quite noticeably the Mediterranean Sea is proximal to three continents, those of Europe, Asia, and Africa, and was reckoned as the major axis of transportation in the ancient western world, and it had since olden times, been playing a role of the great culture deliverer. Through the convenience of marine transportation, ancient civilizations along the area of the Mediterranean came to be closely connected and had developed regular contact and in time had exchanged many innovations. Moreover, they had mutually blended and intermingled through ongoing cultural exchanges thus creating such brand new cultures that met their needs. This article made reference to the theories of Carl Gustav Jung (the psychologist) and Joseph Campbell (the mythologist) with regards to the psychological conditions of fear and worship which has rendered from mankind a propensity towards natural but abstract phenomena, and attempted to explore and elaborate from the perspective of biology, iconography, mythology, psychology, and folklore. 關鍵字(KEYWORD)蛇圖像 | 蛇形標誌 | 符號標誌 | 圖像學 | 心理學 | 民俗學

snake image | uraeus | sign symbol iconography | psychology | folklore |

第07期現正出刊上線!

ArchivesCategories |

RSS 訂閱

RSS 訂閱